石井 周(海事考古学、戦跡考古学)

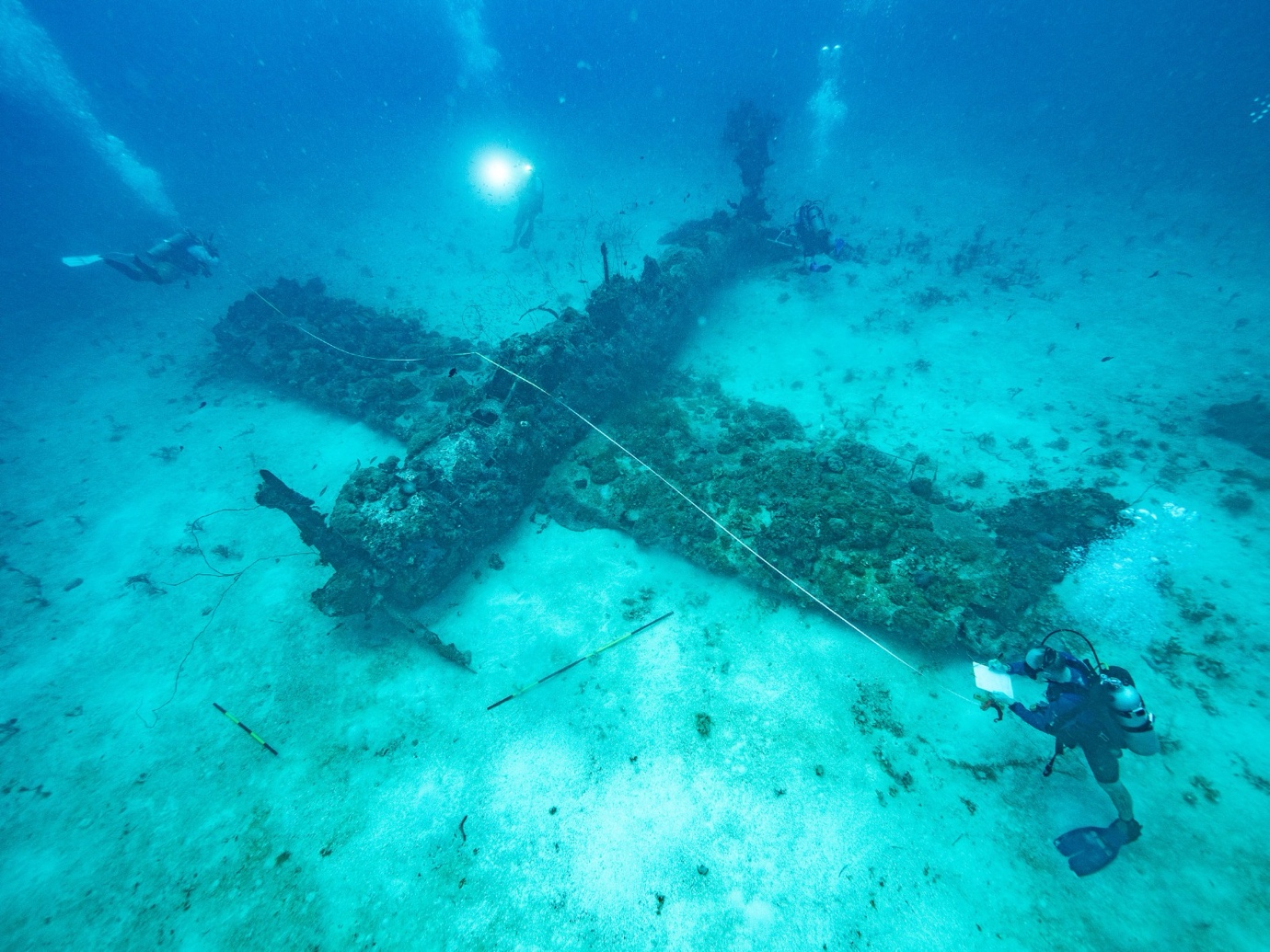

2024年末、ミクロネシア連邦チューク諸島(旧トラック島)トノアス島(旧夏島)における日本統治下の戦争遺跡を紹介するインタラクティブなマップ「Tonoas, Chuuk (Truk) Lagoon during World War II」が、グアム大学のウィリアム・ジェフリー博士率いるプロジェクトチームにより公開されました。私が参加したこのプロジェクトは、アメリカ国立公園局戦跡保護計画の資金提供を受け、考古学や文化人類学、生物学など学際的な研究チームにより、第二次世界大戦に関わる遺産を総合的に明らかにすることを目的とするもので、2023年の7月を中心にトノアス島(夏島)にて現地調査が行われました。上記のWebサイトはその成果の一部で、他にはチューク内にて無料で配られているフルカラー印刷の観光用地図や、トノアス島内11箇所に設置されている日英併記の観光案内板などがあります。沈没船ダイビングなど、観光目的で島を訪れる人々に島内の戦跡や歴史にも関心をもって知ってもらえるよう、これらの資料が活用されています。

南洋群島、トラック島

チューク諸島とは現在のミクロネシア連邦の1つの州で、大小250弱の島から構成される世界有数の大きさの環状の珊瑚礁(環礁)です。日本から南東に約3400kmの西太平洋上にあり、グアム経由で空路6〜7時間ほどかかる場所にあります。フィリピンの東、日本とオーストラリアの間にある常夏の島々を想像していただければわかりやすいかもしれません。

チュークへは約2000年前に人々が移住してきましたが(Intoh 1997)、16世紀にスペイン人によって「再発見」され、スペイン領となりました。1898年の米西戦争後、ドイツ帝国がスペインからチュークなどを購入し、ドイツ領となりました。その後、第一次世界大戦中の1914年に大日本帝国海軍がチュークを無血で占領し(小林 2019)、1945年の第二次世界大戦終了までの約30年間日本の統治下にありました。日本統治下ではチュークは南洋群島(諸島)のトラック島と呼ばれ、それぞれの島々には夏島、春島、水曜島、竹島のような日本名がつけられていました。そして対米英戦争が近づくにつれチュークは地政学的重要性を増し、海軍の拠点として発展していきました。

日米開戦後、トラック島は海軍の停泊地として東南アジアや南太平洋地域での作戦に大きな役割を果たしました。しかし、1944年2月17〜18日のトラック島空襲(Operation Hailstone)で壊滅的な打撃を受け、それ以後孤立し拠点としての機能を失いました。この時に沈んだ多数の船舶や航空機は今も海底に残り、世界中のダイバーを魅了するチュークの需要な観光資源となっています(Jeffery 2007)。

トノアス島に現存する日本統治下の名残り

ここではトノアス島に現存する日本時代の遺跡3ヶ所を、現地に設置された観光案内板の説明を引用しながら紹介します。

公学校:この建物は日本統治下にはチュークの人々の為の学校として使われ、丘の上の南洋庁トラック支庁舎が火災で焼失してからは支庁舎として使われました。チューク人の生徒だけがこの学校に登校し、授業は日本語で行われていました。

周辺には二つの記念碑があります。丘の下にあるのは森小弁を記念した碑です。彼は1891年(明治24年)にチュークに渡り、1945年(昭和20年)に生涯を終えるまでこの地に留まり、日本では「南洋の王様」として知られました。彼の曾孫であるマニー・モリは2007年から2015年まで第7代ミクロネシア連邦大統領を務めました。運動場近くの別の碑は、昭和天皇の弟である高松宮宣仁親王が1928年(昭和3年)にチュークを訪問された際の記念です。

チューク病院:1928年(昭和3年)に建てられたこの病院は、チュークで唯一の市民に開放されていた病院でした。戦時中は陸軍が300床を有する病院として使用しました。また陸軍は近くの日本人向けの学校を患者用病棟として転用しました。この病院では薬が調合され、少ないながらもチュークの人々と日本人で隔てられて病床が提供されていた施設でした。建物近くの日本庭園の跡地にはいまだに日本由来の植物が生えています。

都洛神社:長いコンクリートの石段が都洛神社へと続いています。宮司が祭祀を行っていた小ぶりな本殿は木製で、約9×7メートルの基礎の上に建っていました。通りに面する石段の下には歩哨が居て、チュークの人々が止まってお辞儀をせずに通ろうとすると叱責され、殴られる場合もありました。同様の神社はミクロネシア中に建立されました。チュークの人々と日本人はお供え物と共に宮司の話を聞くことを強要されていました。チュークの人々にとって行われる祭祀は、日本の宗教というよりはプロパガンダとして見なされていました。

上に紹介したWebサイトではこの他にも海軍司令部、潜水艦基地などトノアス島に現存する戦跡を多数紹介しています。

私自身がこれらの遺構を訪れて感じることは、実際に過去から現在まで残る物質だけが語りかけてくるその歴史の重みです。そして考えるのは「なぜ日本人はこれほどの労力をかけて、こんなに遠くの南の島にまで領土を拡大したのか?そして日本人はこの島に何をもたらしたのか?」という素朴な疑問です。どんなに領土拡大や戦争の歴史を知識として頭で理解していても、これらは実際の遺跡だけが投げかけてくる感覚で、かつて存在した大日本帝国や大東亜共栄圏という日本人が信じた理想の残響なのかもしれません。

海外に残る日本関連の戦争遺跡と記憶

第一次世界大戦や第二次世界大戦は「総力戦」という言葉が象徴するように、国家同士が互いに軍部と民間を総動員して遂行する国家事業としての戦争となりました。それゆえにこれらの近代戦争の影響は従来の「戦場」だけに留まらず、人口の密集する都市部からチューク諸島のような列強の領土であった太平洋の島々、またそこに住む人々まで広範囲に及びました。戦争遺跡や遺物を研究する近代戦跡考古学と言うと、軍事技術や軍事史など軍事的な側面のみに注目されがちですが、民間の人々や統治下の人々などの伝承する「戦争の記憶」も同様に重要です。その点で今回のグアム大学の調査はフィールドで現地の人々の話を聞く「オーラル・ヒストリー」を積極的に取り入れた画期的なプロジェクトです。この姿勢はWebサイトにも反映されています。ぜひ一度Webサイトを訪れて、日本とチュークで共有されている歴史に少しでも触れていただければ幸いです。

参考文献

Intoh, Michiko. (1997). Human Dispersals into Micronesia. Anthropological Science. 105. 15–28. DOI: 10.1537/ase.105.15.

Jeffery, William. (2007). War graves, munition dumps and pleasure grounds: a postcolonial perspective of Chuuk Lagoon’s submerged World War II sites. PhD thesis, James Cook University. DOI: 10.25903/b4q7-5k51.

小林 泉. (2019). 南洋群島と日本による委任統治. 島嶼研究ジャーナル = The journal of islands studies. 9(1): 2019.11, p.6–27. https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I030098285

本記事は英語でもお読みいただけます。>>

“War Heritage in the Chuuk Lagoon of Micronesia:

Finding Remnants of Japanese Rule on Tonoas (formerly Natsushima) Island”

by Hiroshi Ishii