東南アジア地域研究研究所(CSEAS)で研究生活を送っていると、京都の四季折々の風景に誘われて仕事場をオフィスの外へ移すことができます。冷たいコンクリート壁の単調さから逃れて、私はよく鴨川沿いの桜やもみじの並木の下に居場所を見つけています。木陰を求め、浅瀬の絶え間ない流れを眺めていると、心はアンダマン海へ、そしてうだるような暑さの南アジア、東南アジアの国境地帯中心部へとさまよっていきます。ロヒンギャの人々が食事を支度する匂い、耳に届くさまざまな言語、ありありと目に浮かんでくるのは、ロヒンギャの家族が粛々と、実直に移住先で生活を立て直す姿です。

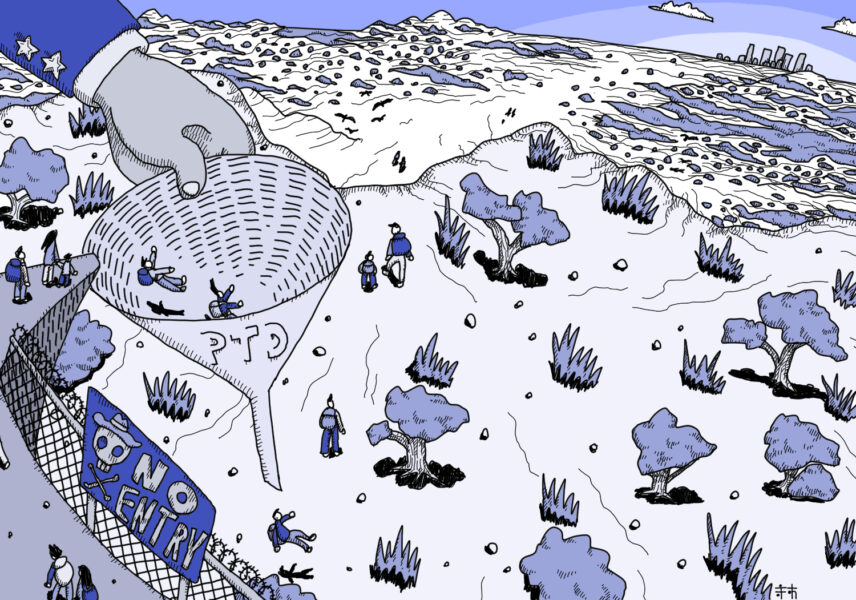

故郷を追われたロヒンギャについて研究するにあたり、ジェイソン・デ・レオンの『剥き出しの墓のある土地──移民たちの生死の人類学』(2015年。原題Land of Open Graves: Living and Dying on the Migrant Trail、邦訳は未刊行)を読みました。本書は、ラテンアメリカからの移民が(米国とメキシコの国境地帯に広がる)ソノラ砂漠を往復する旅を追跡した一冊です。本書で著者のデ・レオンは、砂漠を通るルート上に移民たちが残した物質的な痕跡に着目しながら、人類学的な記述と写真によって移民の物語を語っています。そのようにして、デ・レオンは移民たちが残したいわばゴミを、移動の歴史を記録し、具体化し、形作る遺品として評価しています。さらに、砂漠の中で発見された遺体の主、マリセラの来歴も語られます。多くの移民と同じく、マリセラはデ・レオンが「死の暴力(necroviolence)」と呼ぶものの犠牲となった一人でした。アキーユ・ンベンベは2003年に、ある身体がいかに生より死に近いところに隷属させられるかを死政治(necropolitics)の概念を用いて述べましたが、デ・レオンの死の暴力は、米国の移民政策と出入国管理業務を通じた移民に対する身体的な虐待そのものを示しています。

デ・レオンは、米国は「望ましくない」移民を排除するためにソノラ砂漠を「自然の」国境として意図的に道具化し、その過酷な土地を利用して移民への虐待を外部委託していると主張しています。砂漠を通って国境を越えようとする移民は、ただ身体的、精神的な苦痛を被るだけでなく、遺体が見つからない状態で亡くなってしまうこともあり、その結果、「遺体の完全な破壊は……最も複雑かつ永続的な死の暴力とな」ります。「身体の欠如によって、死者は「正しい」葬送を受けられないだけでなく、暴力を振るった張本人にはもっともらしい否認を許してしまうのです」(p. 71)。ラテンアメリカからの移民とその家族にとって、そのような死の暴力は、弔いの儀礼をかき乱し、別れの悲しみを長引かせ、死後の世界に対する懸念をも引き起こすがゆえに、死後にまで続く暴力となります。結局、残された家族はしばしば、身内の運命に絶望しながらも何年も待ち続け、苦しみ続け、望みを託し続けるのです。

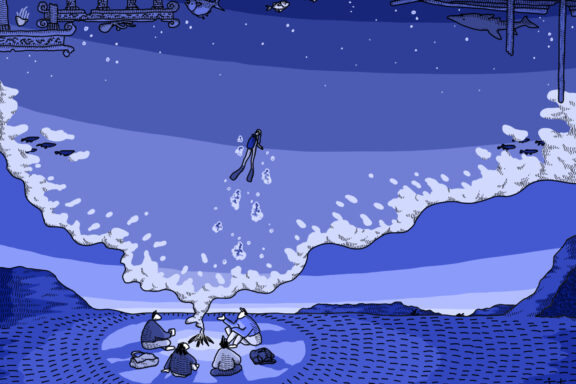

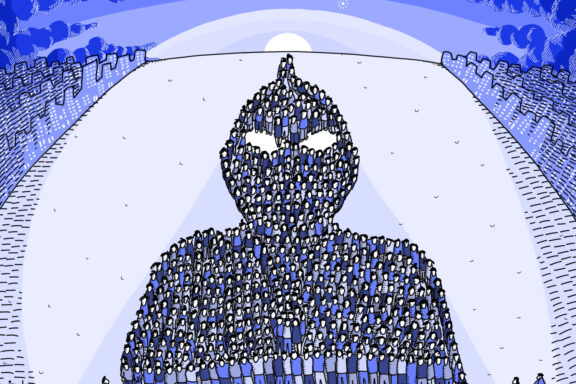

デ・レオンの作品は、迫害とそこからの逃避の最中にアラカン山脈で、アンダマン海で、タイとマレーシアの深い山岳地帯で家族の一員を失った多くのロヒンギャの来歴とも共鳴しています。しかし、デ・レオンが著作の中でそのような経験を主題としたことをふまえながらも、私はロヒンギャの人々が、陸や海に流浪しながらもいかに死の暴力に抗い、そこをくぐり抜けて生きぬき、今この世界に根を下ろすために闘っているかに光をあてたいと考えています。

(イラスト:Atelier Epocha(アトリエ エポカ))

本記事は英語でもお読みいただけます。»

“At the Banks of the River and Sea” by Miriam Jaehn