イエテさんインタビュー

略歴

イエテ(Ye Htet)氏はビルマ(ミャンマー)出身、現在、京都大学東南アジア地域研究研究所(CSEAS)の機関研究員。宮崎大学大学院農学工学総合研究科で物質・情報学を専攻し、博士号を取得。学びの出発点は母国で学んだ電子工学。研究の関心はしだいに情報学の応用に向かい、学際的アプローチで現実社会の問題にいかに対処しうるかを探究。CSEASでは特に、テクノロジーの知識と地域研究を結びつけて地域課題の理解と解決に貢献したいと考えている。

情報学研究者は、地震のような大規模災害後の復興、河川汚染などの自然環境の急速な悪化への対策、娯楽化する政治への向き合い方に、どのように貢献できるでしょうか? ビルマ(ミャンマー)と日本での経験を糧に、東南アジアのコミュニティと協働した新たな学際的研究の可能性を探求するイエテ研究員に、研究者を目指したきっかけ、将来の目標やおすすめの本などについてうかがいました。

──ご研究について教えてください。それぞれのテーマに取り組むようになった動機や経緯について、またそれぞれの関係について教えてください。

私の研究は、写真、動画、グラフィック、衛星画像などの視覚情報を、コンピュータを使って「見たり」、「理解したり」しようとするものです。この分野は、機械学習による視覚分析またはコンピュータビジョンと呼ばれ、人工知能(AI)研究の一環をなしています。わかりやすく言えば、機械に画像のパターンを見つけ、自分で判断できるように教えるということです。私はこのスキルを修士・博士課程で初めて学び、さまざまな分野に応用してきました。ビルマ(ミャンマー)ではイチゴ農園の水管理システムを改良し、日本では高齢者介護を支援したり、畜産にも役立ててきました。

現在はCSEASの研究員として、専門分野の異なる研究者や学生とともに3つの学際的プロジェクトに取り組み、東南アジア地域が抱える課題について研究しています。2つのプロジェクトは、母国に貢献したいという個人的な動機によるものですが、もう1つは、東南アジアの政治における新たな思想を知りたいという関心から生まれました。

第1のプロジェクトは、CSEASに着任するちょうど4日前にビルマ(ミャンマー)を襲った大地震の被害状況を把握・分析しようとするものです。この地震で数百万人が被災し、数千人が死傷し、行方不明者も多数います。この惨状を目の当たりにし、地域社会の復旧・回復に貢献したいという思いを強くしました。大学院生や現地の協力者とともに、衛星画像やコミュニティマッピングを使って被災状況を評価する手法の開発を始めました。目標は、復旧計画を支援し、将来の災害リスク低減につながる教訓を地域社会が学べるよう手助けすることにあります。

第2のプロジェクトは川の水質に関するものです。タイとビルマ(ミャンマー)の国境沿いを流れる川があり、その水質調査の方法を研究しています。この川は急速な都市化と汚染の影響を受けています。水質をモニタリングして把握する新たな方法を生み出し、川の保全に向けてコミュニティと政策決定者の双方に有益な情報を提供したいと思っています。

第3のプロジェクトでは、選挙期間中に人々がSNSをどう使うのかを探るものです。ティックトックのようなプラットフォーム上の動画を分析する機械学習モデルの構築に取り組んでいて、「politics(政治)」と「entertainment(娯楽)」を合成した「ポリテインメント(politainment)」に注目しています。2004年のインドネシア総選挙ではこうしたコンテンツが急速に拡散し、従来とは違った世論形成が見られました。

これら3つのプロジェクトから学んだのは、情報学と地域研究を組み合わせれば複雑な問題への理解を深められるということです。テクノロジーと社会的知見を合わせれば、東南アジアのコミュニティがより賢明かつ、より確かな情報に基づいた意思決定ができるよう支援できるのです。

──研究者を目指すようになったきっかけを教えてください。大学院時代はどのようなことに影響を受けましたか?

研究意欲が生まれたのは修士課程の時で、現実的な研究プロジェクトに初めて取り組む機会を得ました。ワークショップやセミナーでテーマを掘り下げ、他の研究者と意見を交わすことに喜びを感じました。そうした経験を重ねるなかで、学び続けたい、研究を続けたいと思うようになりました。

大学院の正規の課程では優秀な学生とはいえず、ごく普通の学生でした。ただ、研究への情熱はもっていました。とりわけ地域の人々と一緒に活動し、地域の課題に耳を傾け、その解決に研究はどう役立つのか思索をめぐらせることが好きでした。日本への留学を決めた理由も1つはそこにあります。日本は研究開発で見事な成果を挙げている国でしたから。

こうした知的好奇心と、現実世界の問題を解決したいという思いが重なり、研究者を志すきっかけになったのだと思います。

──研究の成果を論文や本にまとめるまでの苦労や工夫をお聞かせください。

これは、私の研究分野における大きな課題の1つです。たとえば、AIの活用は急増していますし、新たなモデルや手法が毎日のように発表されています。ですから、自分自身の専門的研究に取り組んでいても、最新の動向についていくのが難しいことがあります。

論文の執筆に際しては、最新のモデルや情報を用いることが査読者から期待されます。そのため、新しいテクノロジーや方法をつねに学ぼうと努力しています。いつも新しい論文を読み、研究分野の最新情報を追いかけ、新しいアイデアを自分の研究にどう取り入れるか慎重に考えています。おかげで最新の動向を踏まえて、適切かつ有意義な研究が続けられています。

──研究を続ける中で、どんな時におもしろさやしんどさを感じますか。

研究していて感じる大きな喜びの1つは、自分のアイデアと関心を自由に追求できることです。企業のプロジェクトではたいてい目標が定まっていますが、学術研究では自分自身で問いを立て、自分なりの手法を考案し、自分のペースで新たな事象を見つけ出すことができます。こうした知的自由があることにとてもやりがいを感じます。

一方、たいへんなことの1つは時間の管理です。私の研究は文献を読むほか、論文の執筆、データのコード化、アルゴリズムの開発など集中して取り組む必要があることが多いのですが、一人の時間や家族と過ごす時間とのバランスも必要です。仕事と私生活の適切なバランスを見つけることが難しいこともあります。どのように両立させていくか、これからも試行錯誤が続くでしょう。

──研究や執筆においてなくてはならないもの、マストギアついて教えてください。

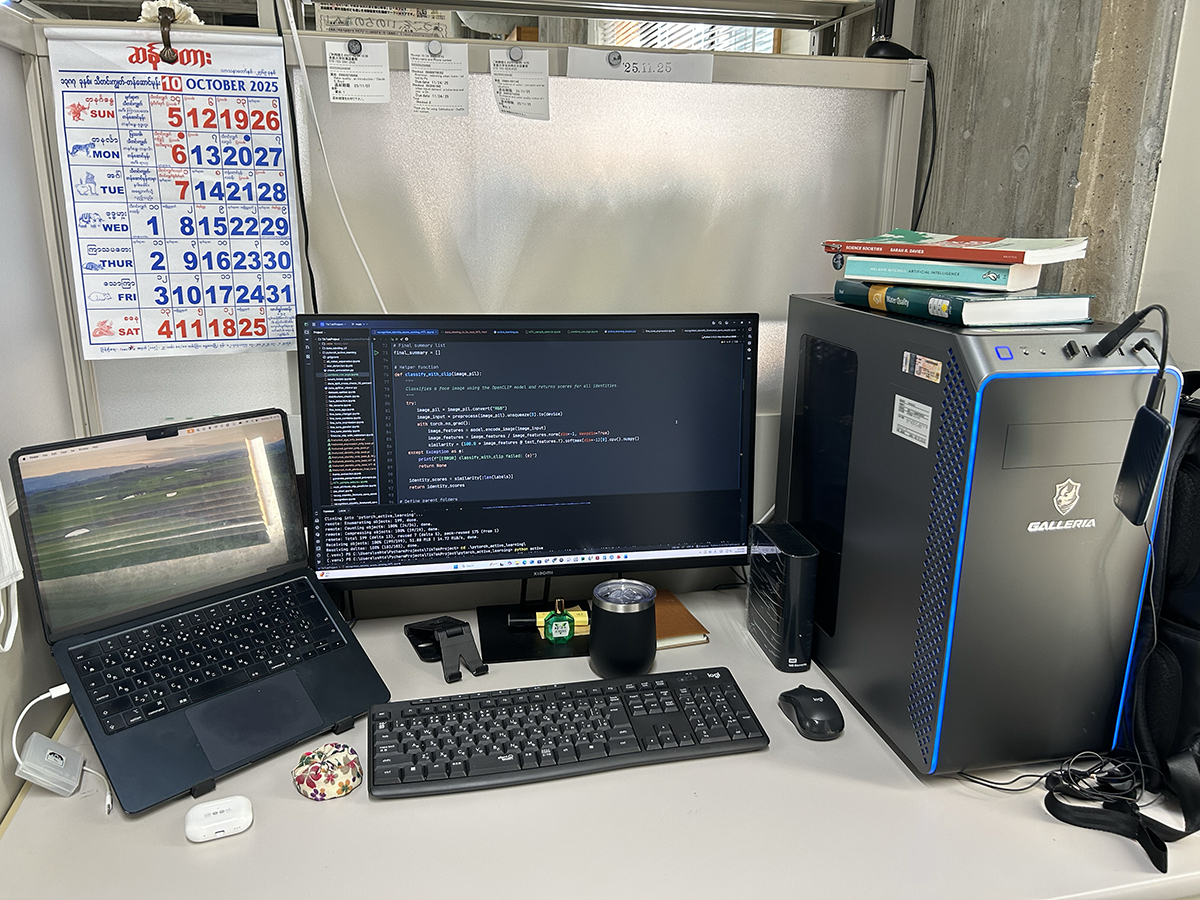

デスクトップワークステーションと画像データを扱う研究者として、研究のほとんどの時間をデスクで過ごしています。言うなればデスクは相棒、そしてマストギアもデスクにあります。

博士課程時代のデスクで、コーディングや画像解析、カメラのセットアップ、そして執筆に次ぐ執筆の日々を過ごしたことを、今も鮮明に思い出します。高性能デスクトップPC、数冊の必読書、実験用カメラ、そしてアイデアを書き留めるノート──簡素な環境ではありましたが、必要なものがすべて揃っていました。その小さなデスクが、コンピュータビジョン研究者としての私のキャリアの出発点となりました。

CSEASに移ってから、ツールは大きくは変わりませんが、研究を重ねながらデスクも充実してきました。現在のマストギアは深層学習と画像処理用の高性能デスクトップ、大規模データセット保存用の外付けハードドライブ、会議や移動中の執筆に使うノートPCです。眼精疲労用の目薬や、ちょっとした休憩のために小さなお手玉も常備しています。手元に置いている技術書や地域研究に関する書籍は、技術は人と場所をよりよく理解するためにあるということを、常に思い出させてくれます。

さらに、マシンやツールよりも大切なのは、アイデアをじっくり育む空間としてのデスクそのものの雰囲気です。コーヒー一杯、真っ白なノート、あるいは単に良い照明といった小さな快適さが集中力を高め、心をリフレッシュさせてくれます。博士課程から現在まで、居所は変わっても、創造し、思索し、人間の思考とコンピュータビジョンを結びつけてゆくという目的は変わりません。

──学生との関わりや指導を通じて研究に影響がありましたか?

研究は一人でできるものではありません。新しいアイデアは、しばしば他者との会話や協働から生まれます。私は自分の研究において、学生と議論したり、学生を指導したりする時間を大事にしています。何か質問されれば、自分自身がどこまで理解しているのか振り返る機会になります。明快に説明できなければ、自分の知識をもっと深める必要があるということであり、研究をさらに進める契機となります。私が学生の頃に直面した壁や困りごとを学生たちに話すこともあります。自分の体験を語ることで、学生たちには同じような困難をいくらかでも軽く乗り越えてほしいと思うからです。

──研究者としてめざしてこられた理想の方はおられますか。

1991年にノーベル平和賞を受賞したアウンサンスーチー氏は、実は京都大学とは浅からぬつながりがあり、1985年から1986年にかけてCSEAS(東南アジア研究センター、現東南アジア地域研究研究所)の客員研究員でした。ですから、私は同じ研究機関の後輩であることを誇らしく思っています。アウンサンスーチー氏は研究者・教育者として理想的であるだけでなく、ビルマ(ミャンマー)の人々に対するリーダーシップと献身という点でも理想的な人物として尊敬しています。

さらに言えば、私はこれまでの学びの旅で出会った先生方すべてに触発されています。それぞれがユニークな強みをお持ちで、私はどなたからも価値あるものを学ぼうとしています。完璧な人などいないでしょうが、他者の優れた点を吸収し、自分の人生やキャリアに生かすことができます。

──若者におすすめの本についてコメントをいただけますか。

本当に役立つと思える本が3種類あります。1つはこころや感情に関する本、2つ目はテクノロジーの未来に関する本、3つ目は科学と私たちの日常生活とのつながりに関する本です。

(1)私たちのこころについては、ダライ・ラマ、デズモンド・ツツ、ダグラス・カールトン・エイブラムズ共著『The Book of Joy: Lasting Happiness in a Changing World 』をおすすめします。

この本は、慈悲深く思慮に富んだ2人の世界的リーダーの真摯な対話で構成されています。私はストレスを感じたときや、心の平静を保たねばと思うときに読み返します。2人は、「悲しみがあふれる世の中で、どうすれば幸せや喜びを感じられるのか」という深い問いかけに答えようとしています。それぞれの苦難の経験をもとに、問題を避けるのではなく、誠実に、希望をもって問題と向き合って喜びを見いだすにはどうすればよいか、平易ながら力強い助言をしています。

(2)AIを理解するには、マイケル・ウールドリッジ著『The Road to Conscious Machines』や、メラニー・ミッチェル著『Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans』がおすすめです。

AIってそもそも何だろうと思ったことがないでしょうか。この2冊は、わかりにくい専門用語を一切使わず、その疑問にはっきり答えています。AIに関する事実と、SF映画で目にするものを区別しています。「機械学習」など重要な概念を紹介し、AIがすでに私たちの日常生活の一部(電話やアプリ)になっているといいます。そうして読者はAIのプラス面とマイナス面を自分で考えることができ、AIをどう使うべきかという会話の当事者になるのです。

(3)テクノロジーと科学、社会について理解するには、サラ・R・デイヴィーズ著『Science Societies: Resources for Life in a Technoscientific World』がおすすめです。

この本は、CSEASのある教授にすすめられました。まだ読みかけですが、科学と人間の重要なつながりを考察している本だと言えます。科学は研究室で生まれるものではなく、私たちすべてに影響する人間活動だと述べています。私たち社会が科学についてどう考えるのか、科学者は発見したことをどのように共有するのか、そして大きな科学的テーマが私たちのコミュニティや生活においてどのような役割を果たしているのか考察しています。

──これから研究者になろうとする人にひとことお願いします。

自分が選んだテーマに情熱をもって取り組んでください。できれば、夢中になれるテーマを選んでください。また、研究は長い道のりです。ですから、研究生活において自分の心身の健康を気遣うこともとても大切です。

──これからの野望をお聞かせください。

着任以来、CSEASは私にとって職場であるだけでなく、知的な拠り所になっています。ここで一人の研究者としても共同研究者としても成長し、分析のための方法論と地域の重点課題をつなぐプロジェクトの立て方を学びました。今後は、東南アジアが直面している社会・環境問題と情報学を橋渡しする研究に、さらに意欲的に取り組みたいと思っています。また、自分が得た知識と経験を生かして母国と日本の社会に貢献したいと考えています。

本記事は英語でもお読みいただけます。>>

“Exploring the Potential of Integrating Informatics and

Area Studies for Regional Understanding”

Interview with Ye Htet