京都大学東南アジア地域研究研究所

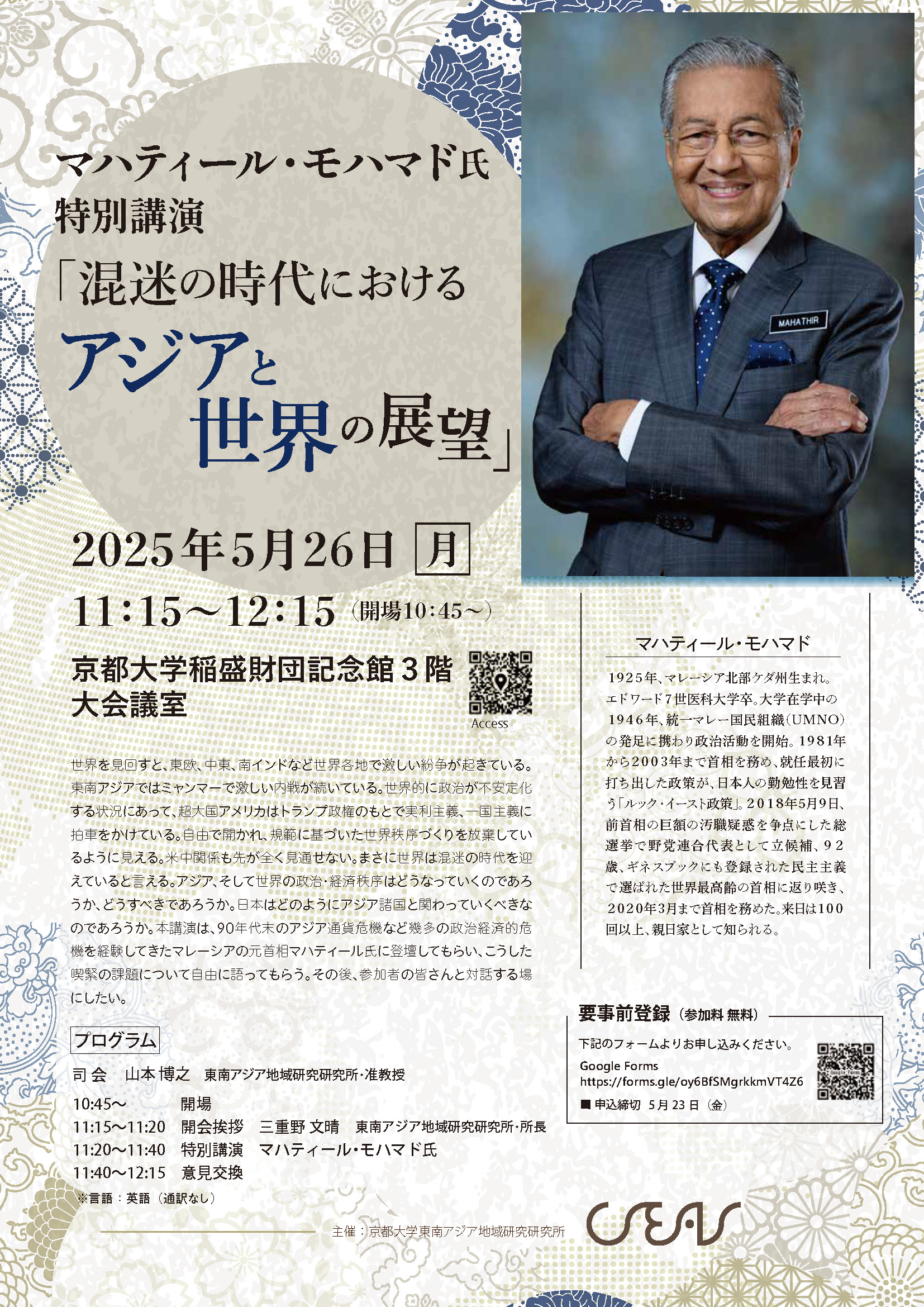

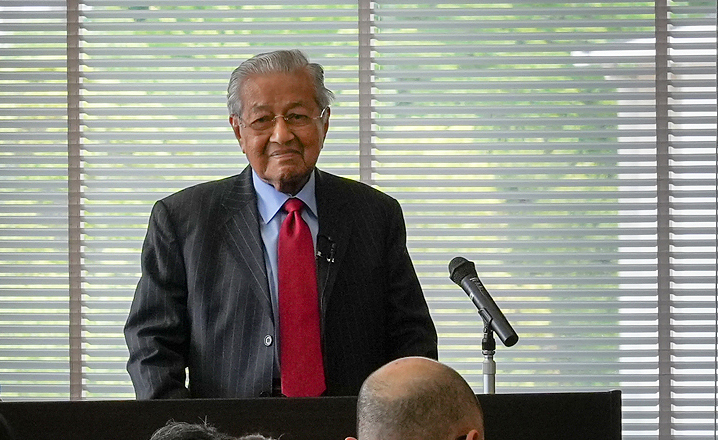

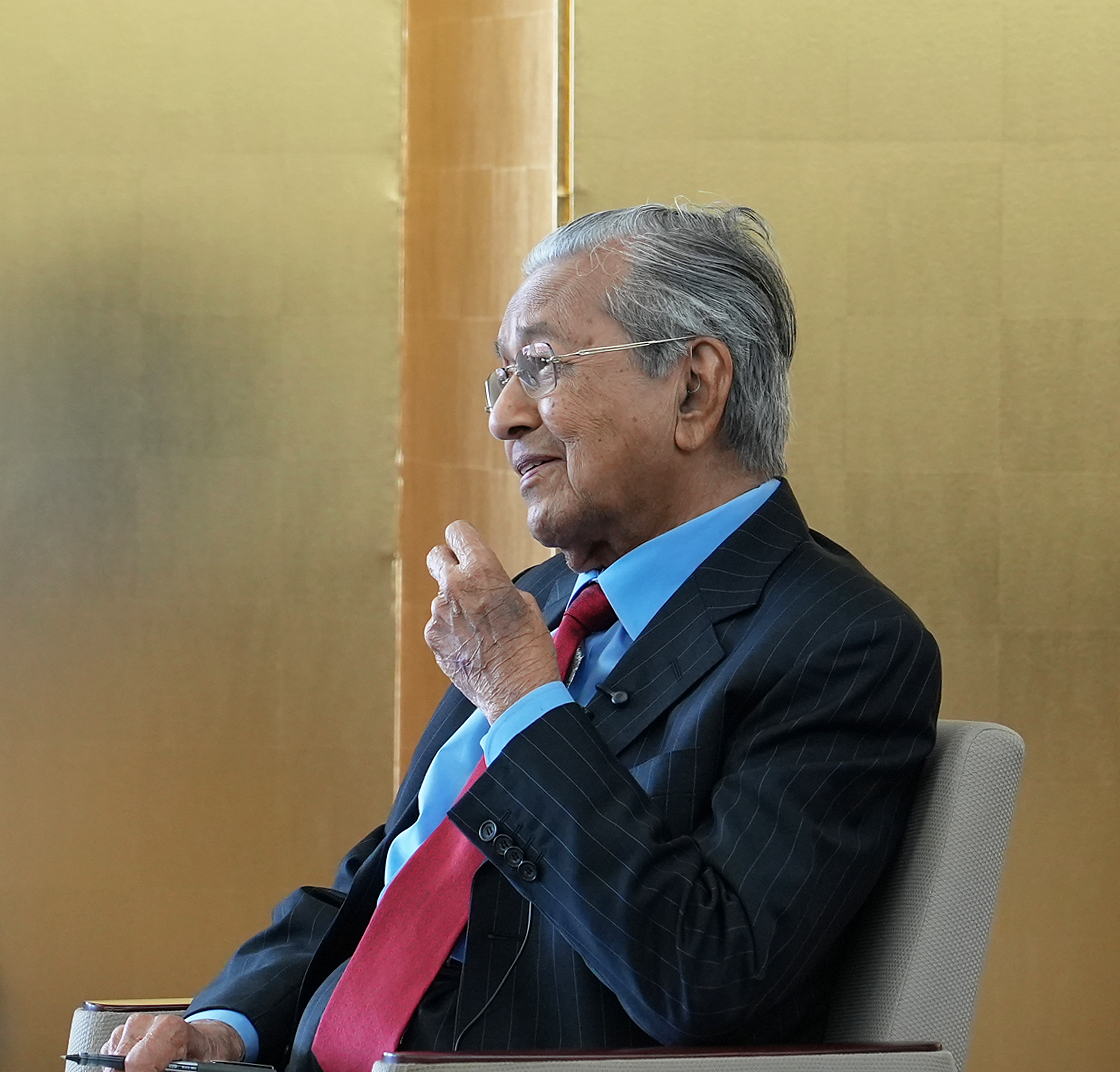

マレーシアの元首相マハティール・モハマド氏を迎え、2025年5月26日に、京都大学稲盛財団記念館3階大会議室にて「混迷の時代におけるアジアと世界の展望」と題した特別講演を開催しました。会場には、学生および教員、市民を含め約150名が参加しました。

3つの問題と世界秩序の変容

特別講演会は山本博之准教授の司会により進められ、はじめに三重野文晴所長が挨拶を述べました。続いてマハティール・モハマド氏による特別講演を行いました。マハティール氏はまず、混迷を極める世界には大きく3つの問題があり、それは、人口増加と政府のガバナンスの問題、気候変動、国際関係における大国間の緊張であるとしました。

こうした状況下で、アジアは、脱植民地化の歴史にはじまり、かつてなく安定した地域になっており、西欧諸国が影響力を持っていた秩序が変化していることを述べました。そのなかで、当初は日本が世界のナンバーワンになることが恐れられたものの、現在はそれが中国にとってかわっていることに触れ、特にこれを警戒する米国との間で米中競争が起き、世界各国がどちら側であるのかを問われるような状況であることを説明しました。また、現時点で武力衝突には至っていないものの、仮に偶発的にであってもそれが起きた場合には、両者が核兵器保有国であることから、人類が滅亡する危機に陥ってしまうとしました。

国連改革の必要性

それゆえに、かつてなく非暴力的な手段による緊張緩和が求められていますが、本来戦争を避けるために設立された国際連合(国連)は、5大国による拒否権が存在するために、世界が多数決で民主的な決定を行うことが妨げられている点を指摘しました。また特にガザ地区の状況について、それがジェノサイドであるにもかかわらず、米国がイスラエルの側についているがゆえに、何もできない状況は、文明的ではないとしました。

以上のような状況において、アジアにどのような役割が問われるかについては、第一に、アジアは世界の他の地域よりも安定していること、第二に、アジア諸国の間で緊張関係があるとしても、それは武力行使や戦争には発展していないことを述べました。実際、戦争は、攻撃的なものである場合は、犯罪として定義されるべきであり、仮にそれを始めた国が力を持つ国であっても、それに対応できるように、国連の改革が必要だとしました。国際法の前では、すべての国家が平等に扱われることが理想であり、制裁についても、小さな国が大国に対して課すことができて然るべきだとしました。最後に、冒頭の問題をまとめるとともに、良いリーダーを選ぶためには、世界の人々の英知に頼らねばならない点を述べ、講義を締めくくりました。

質疑応答:アジアの役割とリーダーシップについて

質疑応答では、日本やマレーシアが、国連の現状においてどのような役割を果たすことができるかという点については、両国が国連安保理の常任理事国ではないことを踏まえ、国連総会の多数決に力を持たせるべきであり、その結果によっては、拒否権を保持する大国が、その権利を失っても仕方がないという提案がなされました。また自身が行った「ルック・イースト」政策など、日本を参照してきた背景として、日本は独特の恥の文化があり、世界から見下されないために、必死に一番良い製品を生み出そうとしたこと、そうしたことをマレーシアでも実現したかった点を挙げました。次に、開発型の国家として自身がマレーシアを通じて残したものについて問われると、それは他人が評価することだとしながらも、経済効率性の観点から産業化が必須だと判断し、海外直接投資(FDI)を、以前の宗主国からも積極的に呼び込み、それが今日の発展につながっているのだとしました。

昨今のソーシャルメディアの影響については、それを諸刃の剣にたとえ、事実を誰もが伝えることのできるという利点と、フェイクニュースも流すことができてしまうという欠点とを考慮する必要があるとしました。最終的には、前者を目的とした善良な使い方がされることを願いつつ、リスクをとっても真実を伝えていく必要性について述べました。

次に、国家の主権を強調すると同時に、民主主義をも重視しているとしていたマハティール氏に対して、実際には、マハティール氏が現役時代に司法介入した疑惑があることなど、自身も権威主義を冗長してきたのではないかという問いかけがなされました。マハティール氏は、この疑惑を否定したうえで、民主主義を穿つようなことはなく、マレーシアで成功してきたことを世界に伝えてきただけだと述べました。

昨今移民が増えている日本が、多民族国家であるマレーシアから学べることについて問われると、前提として、移民自体は日本でも昔から存在していたものの、移民の数が少なく、上手く日本文化や言語に同化してきたこと、またマレーシアでもアラブなどから来た移民はマレー人に同化してきたことを述べました。しかし、自ら地元に馴染もうとせず、さらに、出身地と強い繋がりを持とうとする人が移住先の地域の人口に対して大きくなればなるほど、問題が大きくなることを指摘しました。

また政治から離れ、マハティール氏本人の精神的な強さの秘訣についての質問もありました。これについては、マレーシアという自国を守りたいという強い気持ちを持ってきたこと、そして、自国の他の人々にも、強くあってほしいと願ってきたことだと述べました。特に日本を訪れた際に、マレーシアも同じように発展できないだろうかと考えたといいます。

日本が世界で果たすことのできる役割について問われると、日本の憲法と自衛隊を挙げ、自ら攻撃的な戦争をしないという憲法を持っていることが大事だとしました。また、大量破壊兵器や核兵器も禁止され、すべての国がこうした自制をすることにより、国連のような国際組織が世界を動かすことが理想であるとしました。

最後に、良いリーダーを選出する方法について問われると、民主的に選出されることで横暴なリーダーをなくせると思われたが、実際の民主的な選出過程では、賄賂や部族間対立など、外生的なファクターが入り込んでしまう点を挙げました。これが結果的に、望ましくないリーダーを生み出し、それらのリーダーが率いる国同士が、国際関係において緊張を生んでいると述べました。

質疑応答のあとは、特別講演への感謝の辞が述べられるとともに、記念撮影を行い、閉会となりました。