土佐 美菜実(東南アジア地域研究研究所図書室)・小林 磨理恵(アジア経済研究所図書館)

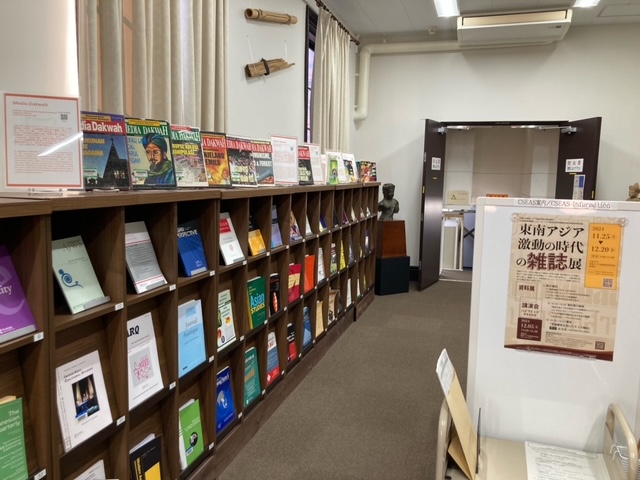

2024年11月25日から12月20日にかけて、東南研図書室では共同利用制度の協定締結機関である日本貿易振興機構アジア経済研究所図書館(以下、アジ研図書館)との共催で資料展「東南アジア激動の時代の雑誌展」を開催しました。この企画は締結後10年が経ち、さらなる連携と利用促進を図ることを目的としたものです。

本展では、両機関が所蔵する東南アジアの貴重な雑誌を解説付きで展示しました。東南研図書室からは1990〜2000年代に刊行されたインドネシアのイスラーム関係雑誌を、アジ研図書館からは大阪外国語大学名誉教授の赤木攻先生から寄贈された1970~80年代のタイ語評論誌を展示資料として取り上げました。小さな展示ではありましたが、東南アジア地域の貴重なコレクションを所蔵する両機関ならではの企画となりました。

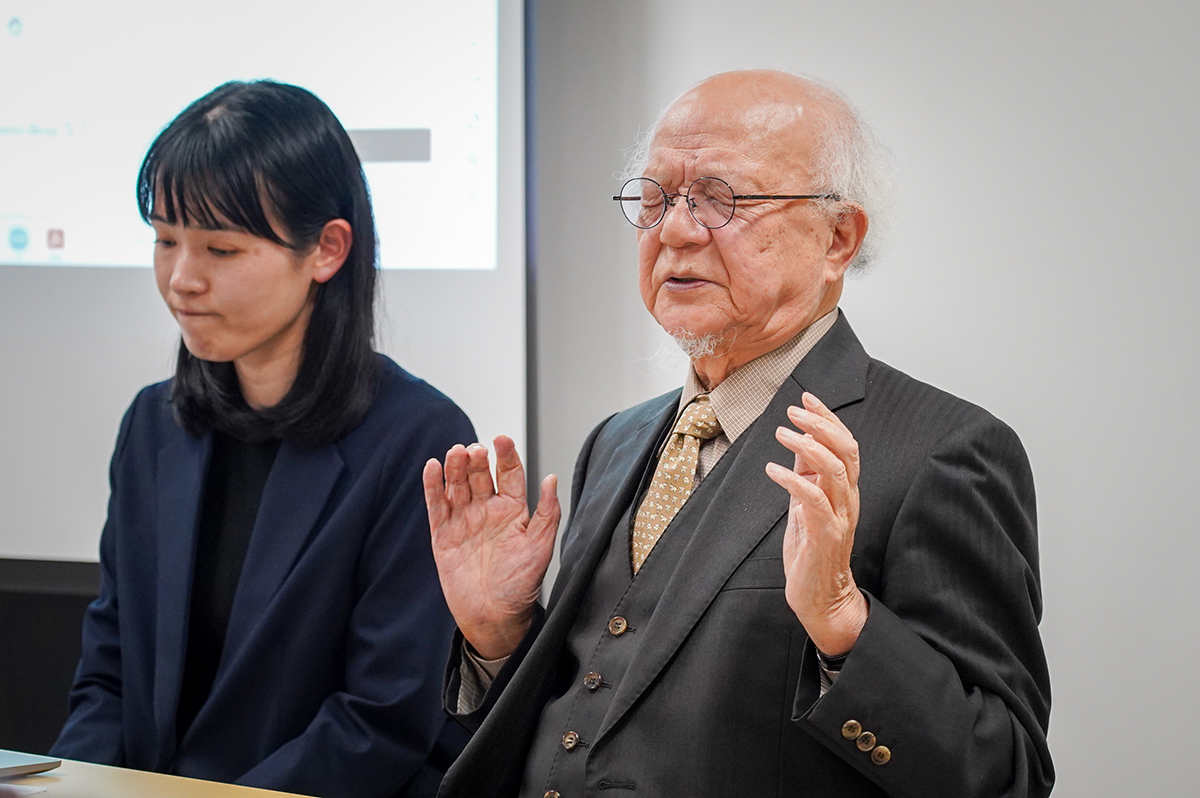

また、12月5日には赤木先生をお招きして「言論爆発を刻んだタイの雑誌」をテーマに講演会を開催しました。講演会では、まず東南研図書室とアジ研図書館のライブラリアンがそれぞれの展示資料について解説を行いました。

ライブラリアンによる展示資料の解説

はじめに、東南研図書室が所蔵するインドネシアのイスラーム関係雑誌について土佐美菜実が紹介しました。これらの資料は、東南研図書室が所蔵する特別コレクションのひとつであるインドネシア・イスラームコレクションの一部です。1990年代後半、インドネシアはスハルト政権の崩壊により、抑圧されていた出版活動が活発化しました。同時に、それまで政治活動が厳しく制約されていたイスラーム勢力の間でも出版活動が活気づき、刊行された雑誌からは多様なイスラームの様相をみることができます。

例えば月刊誌『メディア・ダアワ(Media Dakwah)』では、反ユダヤ・キリスト教主義やイスラーム少数派への批判、共産主義への敵対など、イデオロギー的に主張の強い内容が散見されます。他宗教・宗派へ穏健路線をとる当時の政権への攻撃的な内容も数多くみられます。一方の『シルア(Syirʹah)』は宗教的寛容を前提としたイスラーム的価値観の見解を示す傾向にあります。女性のジルバブ着用や改宗問題など、インドネシアのムスリムたちに関わる社会問題について取り上げ、身近な問題について考えるためのリソースを提供するような存在と言えるでしょう。

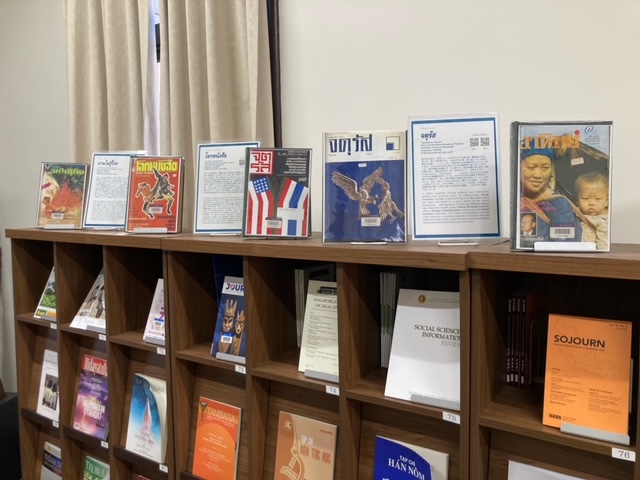

続いてアジ研図書館の小林磨理恵が、1973年のタイ政変以降の評論誌出版の増加、そしてその後の言論統制の再開という波乱の時代を物語る雑誌について解説しました。その草分けである『サンコムサート・パリタット(Sangkhommasāt Parithat)』(以下、『社会科学評論』)は、学者・知識人らが社会体制について様々に意見表明を行い、交流する場を提供してきました。同誌は言論空間を拓き、政治変動の原動力となった雑誌として位置づけることができます。

このほか、当時の不安定な状況下で雑誌として刊行を続けるために様々な工夫を凝らした事例を紹介しました。発行許可を申請せずに既存誌の特別版として創刊した『パージャーラヤサーン(Pāčhārayasān)』(「大師」の意)には、政変を境に不可思議な出版事項の変更なども見受けられます。

今回展示したタイ語評論誌たちは、政治・社会状況の長期的な趨勢を観察できる情報源であるだけでなく、雑誌の出版史を記述するうえでも貴重な一次資料と言えます。これらの多くを創刊号から、欠号も少ない状態でアジ研図書館へ寄贈された赤木攻先生に、続く講演会でお話しいただきました。

赤木攻先生講演会「言論爆発を刻んだタイの雑誌」

厳しい言論統制の間隙を縫うように生まれたタイの政治評論誌(雑誌)は、民主化を実現した「10月14日政変」(1973年)を機に増加し、特に「10月6日事件」(1976年)に至るまでの間に、「言論爆発」とも呼べる状況を醸成しました。雑誌には、学界や政界で現在まで活躍するタイの知識人や学生が鋭い批評を展開し、新しい思想状況を形成した痕跡が色濃く残っています。

講師の赤木先生は、1960年代後半から1980年代の間、3度にわたってバンコクに長期滞在しました。この時、揺れ動く政治状況を間近に目撃しながら、その中で生まれた種々の雑誌を収集し、後にアジ研図書館に寄贈しました。「雑誌展」に赤木先生が収集した雑誌を展示するとともに、今回の講演会では、雑誌に刻まれた言論・思想とその社会背景、また雑誌収集の体験談をお話しいただきました。

新しい雑誌・新聞の発刊が厳しく制限される中で、タイの評論誌の草分けとして、『社会科学評論』が1963年に創刊しました。赤木先生は、1970年代の言論爆発の「震源地」は、『社会科学評論』を創刊した知識人、スラック・シワラックが開いたスクシット・サヤーム書店だったといいます。赤木先生がその書店に通うと、後に名を馳せる作家や若い学生が集い、タイの政治社会を議論していました。さながら「知識人のたまり場」だった。ここから、『社会科学評論・学生版』(1966~71年)といった、新しい世代が筆を執る雑誌が生まれていきました。

赤木先生が収集し、日本に持ち帰った雑誌のコレクション(約30誌)には、タイに現存しない雑誌も数多く含まれています。1976年10月6日事件の後、再び言論統制が敷かれる中で、出版物が大量に押収され、廃棄されました。なぜ、赤木先生が収集した雑誌は守られたのか。赤木先生によれば、スクシット・サヤーム書店より、赤木先生所有の資料群も「危ない」と忠告を受け、それらをバンコクに駐在する知人に預けたそうです。そうして偶然にも難を逃れた貴重な雑誌が、今、日本の図書館に受け継がれ、タイの民主化への足跡を伝えているのです。

今回は「雑誌」というテーマで貴重な資料の情報発信や非常に有意義な講演会の開催を実現することができました。今後も両機関の専門図書館としての特徴を生かした企画ができたらと思っています。

付・資料展解説キャプション

1970~80年代のタイ語評論誌

1990~2000年代インドネシアのイスラーム関係雑誌

関連記事・動画

「70万冊の知識を未来へ!アジア経済研究所図書館」(アジビトNo. 10、小林磨理恵・ライブラリアン)、アジア経済研究所、2024年12月17日。

「タイ社会に果たす雑誌の役割」(特集 アジア地域研究と雑誌:「コア・ジャーナル」を語る)、『アジ研ワールド・トレンド』198: 22–23、アジア経済研究所、2012年3月。

「新任スタッフ紹介:土佐美菜実」、CSEASニューズレター、2024年9月11日。

![ʿĀthit อาทิตย์ Translation: Sun Place of publication: Bangkok, Thailand Publisher: Samnakphim Athit Frequency: Weekly Publication period: 1977-[2000] Athit(タイ語で「太陽」の意)は、1977年創刊の週刊誌。タイの週刊誌としては異例の長さとなる20年以上にわたって発行された。編集長のチャチャリン・チャイヤワットは、以前に週刊誌Prachachatの記者として経験を積んだ。政治的な事由を背景に、本誌は誌名を変更しながら発行を継続。Athitから始まった誌名は、Sayam Nikhon(シャムの人びと)Matuphum(母国)、Sayam Mai(新しいシャム)、Khlet Lap(秘訣)、Wiwat(進化)と変更され、最後は再びAthitに戻る。社会や政治を鋭く批評する進歩的な論調で知られた雑誌である。 Athit, a weekly magazine launched in 1977, had an exceptionally long run of more than 20 years for a Thai publication of its kind. Editor-in-chief Chatcharin Chaiyawat had previously worked as a reporter for the weekly magazine Prachachat. Due to political circumstances, Athit continued publication while changing its title several times. Starting as Athit, the title changed to Sayam Nikhon (People of Siam), Matuphum (Motherland), Sayam Mai (New Siam), Khlet Lap (Inside Knowledge), and Wiwat (Evolution), before finally returning to Athit. The magazine was known for its progressive editorial stance that offered sharp observations on social and political issues.](https://newsletter.cseas.kyoto-u.ac.jp/wp-content/uploads/cache/2025/01/nl82-report-zasshi-07/2144378774.jpg)

![Sūn ศูนย์ Translation: Center Place of publication: Bangkok, Thailand Publisher: National Student Center of Thailand Frequency: Twice a month Publication period: 1974-[197-?] 学生の全国組織であるタイ全国学生センター(NSCT)の機関誌。NSCTは、1972年に日本商品不買運動を主導して影響力を強め、民主化を実現した1973年10月14日政変においては決定的な役割を担った。Sun(センターの意)は、政変直後の1974年1月15日に創刊。創刊号には憲法制定要求により逮捕された13人に対するインタビューが掲載される。学生運動の指導者で、 NCST元書記長のティーラユット・ブンミーが憲法を請願する理由も語られている。主に民主主義、階級の問題を取り上げ、同時代に発行された雑誌の中でもとりわけ急進的だといえる。タイ国内にはおそらく残されていない、貴重な雑誌である。 Sun, meaning 'Center', was the magazine of the National Student Center of Thailand (NSCT). First published on January 15, 1974, its inaugural issue featured interviews with 13 activists arrested for demanding a constitution, including former NSCT Secretary-General Thirayuth Boonmee, who explained the rationale behind the constitutional petition. The NSCT had emerged as a powerful force in Thai politics after leading the successful boycott of Japanese products in 1972 and playing a pivotal role in the October 14, 1973 uprising. Among other magazines of that era, Sun was known for its radical stance, focusing heavily on democracy and class issues. This rare magazine is believed to no longer exist within Thailand.](https://newsletter.cseas.kyoto-u.ac.jp/wp-content/uploads/cache/2025/01/nl82-report-zasshi-09/312833888.jpg)